Алексеев Федор Яковлевич - российский Каналетто.

Это перепост из покинутого когда-то мною сообщества "Картины великих..." Кто-то проголосовал за испорченного кем-то Рублева, стало жалко. Зашла посмотреть, увидела и другие забытые, вот и решила перенести сюда свои посты, оставшиеся там со времен ухода (исхода)Алексеев Федор Яковлевич - российский Каналетто.Алексеев Федор Яковлевич (примерно 1754 - 1824).

В живописи Федора Яковлевича Алексеева меня всегда привлекали романтическое изображение водной глади перед архитектурными ансамблями и точность изображения архитектурных сооружений.

Федор Яковлевич Алексеев (1753 (1754?) – 1824)

Федор Яковлевич Алексеев – мастер городских видов, один из основоположников пейзажного жанра в русской живописи.

Ф.Я. Алексеев родился в Санкт-Петербурге в 1753 или 1754 году. Сведений о жизни художника сохранилось немного, до сих пор не установлена точная дата его рождения. Отец будущего пейзажиста, Яков Алексеевич, отставной солдат, служил сторожем при петербургской Академии наук.

В 1773 году Алексеев закончил учебу в Академии, получив малую золотую медаль за живописный пейзаж, содержание которого, к сожалению, не известно. Золотая медаль давала право на продолжение художественного образования за границей, на счет Академии. Поскольку станковый пейзаж в то время имел много общего с искусством театральных декораций, Алексеева отправили в Венецию совершенствоваться в области декорационной живописи. В Венеции молодой художник пробыл более трех лет. Первоначально он осваивал приемы создания театральных декораций, обучаясь «черчению перспективы» в мастерских венецианских художников Джузеппе Моретти и Пьетро Гаспари. Эти мастера являлись представителями уходящего стиля барокко и создавали архитектурные композиции, в которых соседствовали фантастические сооружения разных эпох. Алексеев же стремился заниматься станковой пейзажной живописью, отразившей черты нового стиля – классицизма. Архитектурные и природные виды, исполненные в этом стиле, отличались достоверностью изображения и одновременно продуманной организацией пространства, придающей картинному образу возвышенный, обобщенный характер. Алексеев самовольно покинул своих венецианских учителей и, не дожидаясь разрешения Академии, отправился в Рим, где надеялся освоить новое пейзажное направление. Стремление художника к личной и творческой самостоятельности встретило противодействие со стороны резидента Академии в Венеции, маркиза Маруцци, опекавшего русских пенсионеров. Маруцци вынудил Алексеева вернуться в Венецию, но строптивый ученик предпочел занятиям с Моретти и Гаспари самостоятельную работу с натуры. В Венеции Алексеев впервые проявил тяготение к изображению городских «ведут». Его наставниками в этом стали произведения знаменитых венецианских живописцев Антонио Каналетто и Бернардо Беллотто. Копируя их картины, Алексеев осваивал композиционные приемы построения пространства городского пейзажа. Художник в совершенстве овладел классической техникой письма лессировками, позволявшей придать цветовому решению особую прозрачность и глубину. Свой дар живописца Алексеев сумел проявить в копии, исполненной в 1776 году с произведения Каналетто «Архитектурная фантазия». Картина, получившая название «Внутренний вид двора с садом. Лоджия в Венеции» (Государственный Русский музей), предназначалась для Академии художеств и демонстрировала успехи, достигнутые художником в живописи архитектурных «проспектов». Из-за интриг Маруцци, картина прибыла в Петербург с большим опозданием, что весьма повредило дальнейшей карьере художника. Несмотря на очевидные живописные достоинства работы, Алексееву не присудили за нее звание «назначенного» в академики. Первоначальное решение Академии о продлении пенсионерского срока своему питомцу также было отменено, и Алексеев был вынужден вернуться в Петербург летом 1777 года.

В начале 1779 года Алексеев был определен в Дирекцию Императорских театров «живописцем при театральном училище». В формулярном списке, составленном художником в конце жизни, указано, что он находился на службе в Дирекции почти семь лет и «оказал успехи», воспитав одного из первых учеников, пейзажиста В.П. Петрова. Оригинальные работы, исполненные Алексеевым для театра, к сожалению, не сохранились.

Еще одной, важной сферой деятельности художника в 1780-е годы стало копирование произведений западноевропейских пейзажистов, в том числе уже хорошо знакомых ему Каналетто и Беллото. Работы этих художников находились в собрании императорского Эрмитажа. Заказывала копии императрица Екатерина II. Художник с гордостью отмечал, что императрица «…находила великое удовольствие смотреть труды мои и всегда награжден был». Копии, исполненные Алексеевым с видов Венеции Каналетто и видов увеселительного комплекса Цвингер в Дрездене кисти Беллотто, можно назвать творческими интерпретациями оригиналов. Значительно уменьшая размеры и масштаб повторений, Алексеев создавал камерные по характеру произведения, отличающиеся самостоятельным цветовым решением. Колористической самобытностью отличаются и копии, написанные художником с произведений немецкого пейзажиста Я.Ф. Хаккерта – «Вид Катании и Этны» и «Вид Липари и Стромболи». Оригиналы с изображением бухты у подножия вулкана Этна на Сицилии и островов в Средиземном море, приобрел у автора великий князь Павел Петрович. Они являлись яркими образцами современного направления в пейзажной живописи, в котором стремился работать сам Алексеев.

Пройдя длительную школу копирования, Алексеев сумел выработать собственный живописный почерк. Не удивительно, что первые из известных оригинальных пейзажей художника сразу приобрели статус шедевров. В 1793 году Алексеев написал «Вид Петропавловской крепости и Дворцовой набережной» (Государственный музей-усадьба «Архангельское»), а через год исполнил парный к нему «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости» (Государственная Третьяковская галерея). Виды Петербурга явились рубежом в творчестве пейзажиста. Летом 1794 года Алексеев получил звание «назначенного» в академики за написанную в Венеции копию с картины Каналетто, а спустя несколько месяцев, был удостоен звания академика перспективной живописи за «Вид города Санкт-Петербурга по Неве-реке».

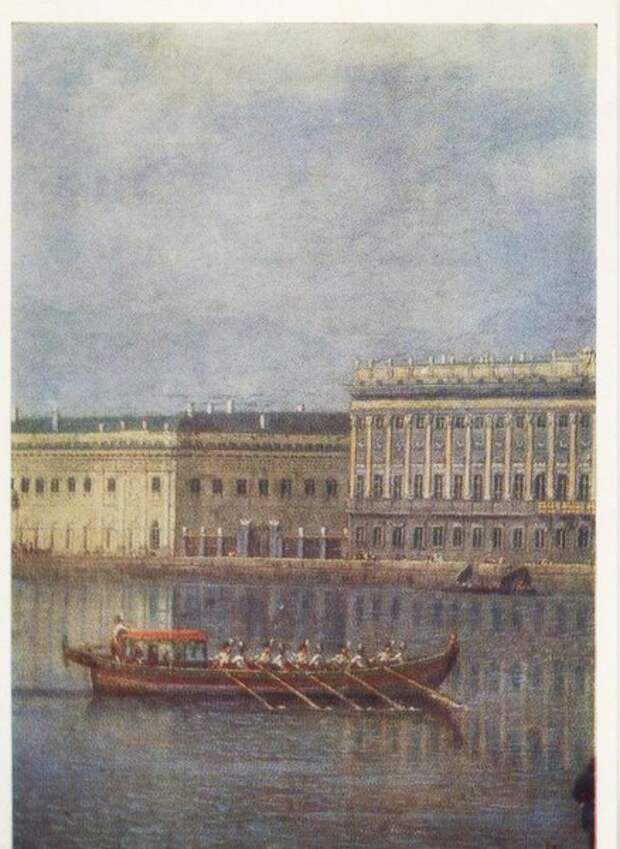

Виды Северной столицы начала 1790-х годов складываются в единую панораму Дворцовой набережной от Летнего сада до старого здания Адмиралтейства. В них Алексеев предстал сложившимся мастером городского пейзажа, создав удивительный образ гармоничного города-мечты. Силуэт набережной составляет единое целое с пространством ландшафта. Переливчатость голубовато-серой гаммы тонов создает эффект прозрачности и глубины воздушной и водной стихии, в которую словно погружены здания. Примечательно, что изысканность колорита у Алексеева не всегда являлась результатом применения многослойных лессировок. В пейзаже 1794 года все богатство цвета художник передал в практически единственном красочном слое, благодаря своему уникальному живописному дарованию.

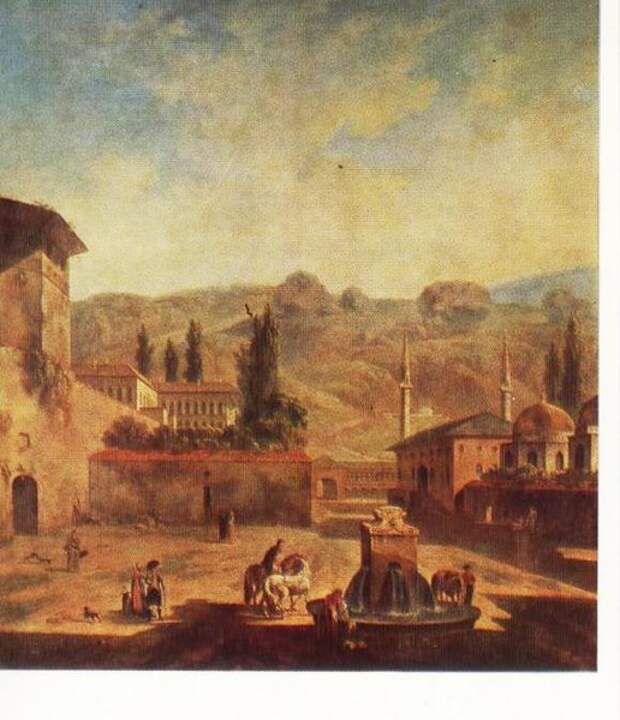

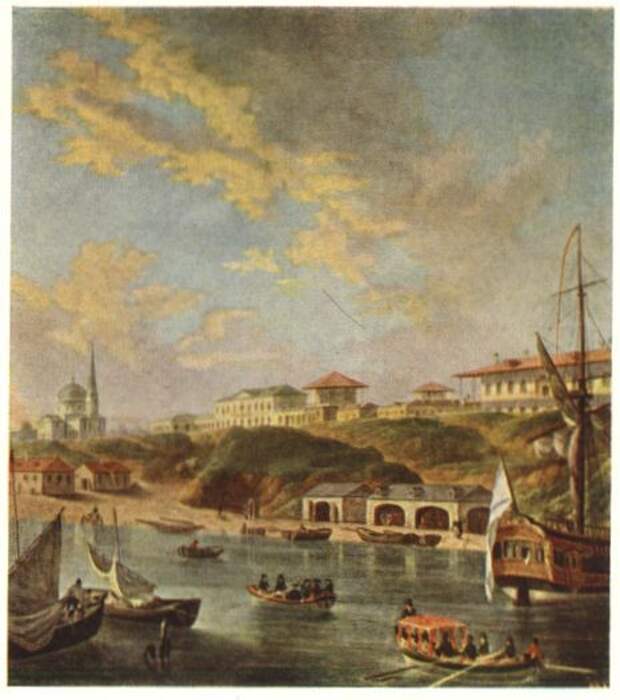

В 1795 году по заданию Академии, Алексеев отправился в путешествие в Малороссию и Крым, «снимать виды» городов, в которых незадолго до этого побывала императрица Екатерина II. Художник побывал в Николаеве, Херсоне, посетил древний Бахчисарай. На основе натурных впечатлений, в конце 1790-х годов, Алексеев написал серию живописных панно с видами этих городов. (Ныне хранятся в Херсонском краеведческом музее, Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее) Большие размеры панно свидетельствуют о том, что они предназначались для дворцовых интерьеров. Исполняя заказ, Алексеев применил полученные в Венеции навыки декоратора. Обобщенность манеры письма, плоскостность изображенного пространства, насыщенная цветовая гамма произведений демонстрируют иную грань таланта мастера, художественная манера которого изменялась в зависимости от поставленной перед ним творческой задачи.

В 1800 году, по повелению императора Павла I, Алексеев прибыл в Москву, «для снятия разных видов». Вместе с помощниками из числа академических воспитанников, А. Кунавиным и И. Мошковым, художник провел в первопрестольной столице более года. Москва привлекла пейзажиста средневековыми сооружениями, непривычными для жителя Петербурга. В письме президенту Академии художеств А.С. Строганову Алексеев сообщал: «По усмотрении Москвы я нашел столько прекрасных предметов для картин, что нахожусь в недоумении, с которого вида прежде начать: должно было решиться, и я уже начал первый эскиз площади с церковью Василия Блаженного и зиму употреблю для написания картины». Картина «Красная площадь в Москве» (1801, Государственная Третьяковская галерея) стала наиболее известным полотном кисти мастера. На ней художник представил древние архитектурные памятники – Кремлевскую стену со Спасской башней, собор Покрова, что на Рву, именуемый храмом Василия Блаженного, Лобное место. Пространство площади превратилось в подобие театральной сцены, на которой разворачивается повседневная жизнь москвичей. В картине Алексеев создал не только выразительный архитектурный образ города, но и показал разнообразие и пестроту московской жизни.

Под руководством Алексеева, его ученики создали множество акварельных рисунков, запечатлевших облик «допожарной» Москвы. Большинство изображенных на них сооружений – храмы и монастыри, царские терема и триумфальные ворота – погибли во время Отечественной войны 1812 года, другие были разрушены позднее. Рисунки вошли в так называемый «портфель» московских видов, ставший основой для создания живописных произведений. Написанные Алексеевым в 1800-е – 1810-е годы картины «Соборная площадь в Московском кремле», «Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы в Москве» (Государственная Третьяковская галерея), и другие, уже для современников Алексеева приобрели характер исторических документов. Одним из самых ярких художественных образов Москвы, созданных Алексеевым, стал «Вид Московского кремля и Каменного моста» (Государственный Исторический музей). Он был гравирован С.Ф. Галактионовым, украшал многие иллюстрированные издания и даже фарфоровые изделия того времени.

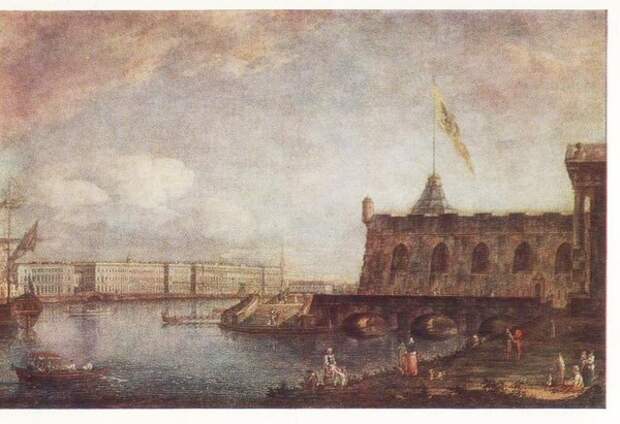

В 1800-е годы Алексеев вновь обратился к изображению своего родного города, Петербурга. В картинах «Вид на Биржу и Адмиралтейство от Петропавловской крепости» (1810, Государственная Третьяковская галерея), «Вид Казанского собора в Петербурге», «Вид на Адмиралтейство и Дворцовую набережную от Первого Кадетского корпуса» (1810-е, Государственный Русский музей) главными героями стали новые архитектурные сооружения столицы, возведенные в начале XIX века. Сложностью и динамичностью построения отличается вид на Биржу, венчающую стрелку Васильевского острова. Художник избрал точку зрения, которую современники назвали «счастливой». Она позволила запечатлеть в едином пространстве великолепные здания, олицетворявшие мощь и процветание молодого города. Архитектурный «проспект» превратился в изображение городской среды, полной шума и движения. Важную роль в петербургских видах начала XIX века играют сценки из жизни городских обитателей, наполняя образы обаянием и человеческой теплотой.

Огромный вклад в развитие пейзажного жанра Алексеев внес как педагог. В 1802 году пейзажист был удостоен звания профессора и произведен в Советники Академии художеств. С 1803 года до самой смерти он возглавлял класс перспективной живописи. Некоторые из воспитанников Алексеева работали в его мастерской, помогая ему исполнять многочисленные заказы на московские и петербургские виды, особенно в последние годы, когда сам мастер тяжело болел. Одним из лучших учеников Алексеева стал М.Н. Воробьев, возглавивший после смерти учителя отечественную пейзажную школу. Умер Ф.Я. Алексеев 11(23 ноября – по новому стилю) 1824 года в Петербурге в превеликой бедности, оставив большое семейство. Академия вынуждена была выдать деньги на его похороны и пособие вдове и малым детям.

Творчество Алексеева явилось важным этапом в сложении традиций национальной школы живописного пейзажа. Его произведения, привлекательные для современников и потомков возвышенностью и художественным совершенством образов, сохранили облик русских городов рубежа XVIII – XIX столетий, став ценнейшими историческими документами эпохи.

Материал позаимствован отсюда: http://collection.edu.yar.r...

Итальянский пейзаж 1775 г.

Вид на Дворцовую Набережную от Петро-Павловской Крепости. 1794.

Вид Дворцовой набережной. Фрагмент.

Вид Петропавловской крепости.

Вид на Адмиралтейство. 1810.

Вид на Михайловский замок

Казанский собор

Вид Бахчисарая, 1795

Город Николаев. 1795

Городская площадь в Херсоне.1795.

Соборная площадь в Кремле 1800 г.

Вид на Воскресенские и Никольские ворота. 1801.

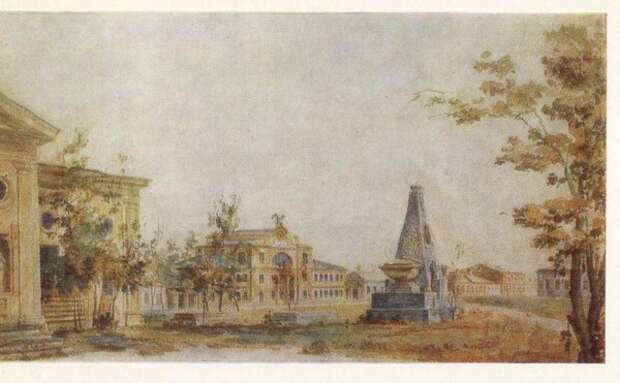

Боярская площадка.

Московский Кремль со стороны Каменного моста.

Сиротский дом в Москве

Свежие комментарии